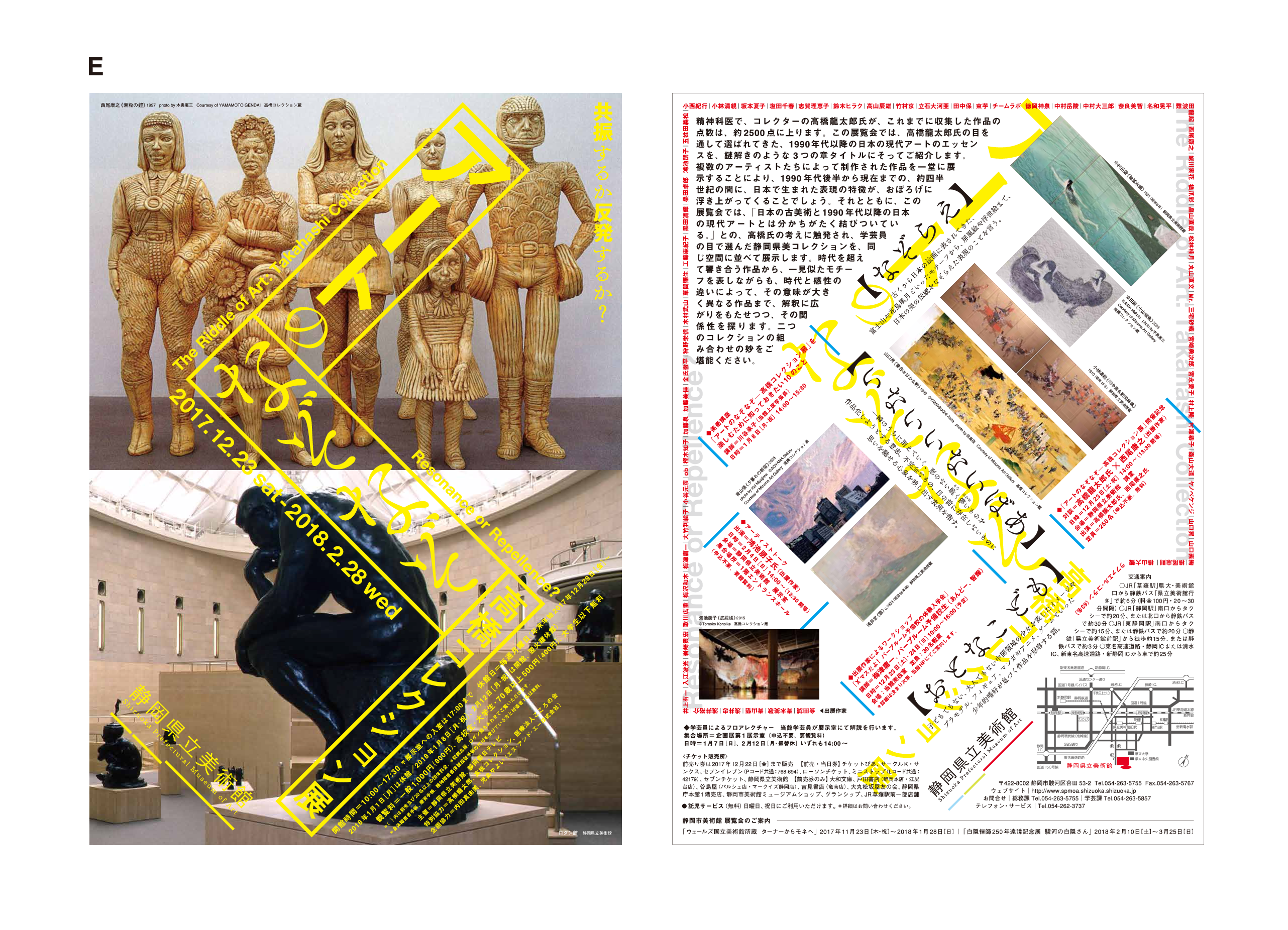

「いないいないばあ」「おとなこども」「なぞらえ」という3つのテーマを立て、高橋龍太郎コレクション約100点と静岡県立美術館のコレクション30点を共に展示する、従来のコレクション展とは異なるスタイルの展覧会。「共振するか反発するか?」という担当学芸員・川谷承子氏のキュレーションにより、時代を超えた作品の響き合い、あるいは同様のモチーフを扱う作品を対比させてみることで感性の違いが再認識されるなど、作品同士の関係性において発見も多く、新たな鑑賞の視点を得る機会となった。広大なエントランスホールいっぱいに鴻池朋子の《皮緞帳》を展示、またロダン館においてロダンの彫刻の中に西尾康之の陰刻鋳造の作品やVRの作品《REM (Rapid Eye Movement)》を展示するなど、この美術館でなくては観られない、チャレンジングな展覧会であった。

がらがらぽん

高橋龍太郎

シシド・カフカのクールな魅力に惹かれて、朝ドラ「ひよっこ」をみていると、菅野美穂演じる川本世津子という大物女優が登場する。その女優のモデルは誰だろうとネットを見ていると、高峰秀子という名前が浮かび上がってきた。

その生い立ちやドラマチックなその後の人生模様に興味をひかれ、彼女のエッセイを読み始めた。最初に手にしたのが『わたしの渡世日記』。

とにかく面白い。6歳から映画デビューした波乱の人生を書きまくるのだが、その人間批評が冴え渡っている。特に梅原龍三郎や小津安二郎、川口松太郎との交流は、相手が一流の文化人なだけに(こういう人物を一流の文化人というのであって、政府におべっかを言いながら自分を文化人呼ばわりする男優などは、せいぜい文化小僧にしかすぎない)位負けするのかと思いきや堂々と渡り合い、些事に至るも驚くことばかりである。

「開運!なんでも鑑定団」の中島誠之助の若き日も出てくる等、昭和の文化史を描いてこんなに面白いエッセイを他に知らない。本職の作家が描くエッセイが面白いのは当たり前だが、作家以外でヒトの人生に影響を与えるくらい力のあったエッセイを書ける人物となると、私は他に團伊玖磨、伊丹十三くらいしか知らない。

高峰秀子は、彼らに優るとも劣らない。わしづかみされた私は、その後も『にんげん蚤の市』『にんげんのおへそ』『おいしい人間』『人情話松太郎』と手に入る高峰本をネットで取り寄せては、感嘆しきりであった。なかでも『私の梅原龍三郎』はアートに関わる分、読んでいて、いろいろ考えさせられた。先ず終戦直後、土曜の午後のデッサン会の「チャーチル会」なるものが発足し、そこに石川滋彦、宮田重雄、伊原卯三郎、猪熊弦一郎、脇田和らが先生として並び、生徒は高峰秀子、藤山愛一郎、田村泰次郎、石川達三、藤浦洸、伊志井寛、森雅之、宇野重吉、そして梅原龍三郎も最高顧問として参加したと描いてある。チャーチル会の名前は知っていたが、こんな豪華なメンバーだとは知らなかった。

一流の画家と政治家、作家、詩人、俳優が自由に交流し、互いの領域を超えた付き合いをする。終戦直後のアモルフな雰囲気が窺えてうらやましい。今こういう闊達自在な人物交流が盛んであったら、日本の現在のアートシーンも随分と変わるのではないだろうか。

偶然は重なるもので、たまたまヒロミヨシイギャラリーの吉井さんから、清春芸術村での企画を持ちかけられて出かけて行ったら、そこに吉田五十八設計の梅原龍三郎のアトリエが移設されており、『私の梅原龍三郎』の冒頭に登場する梅原龍三郎に奉げられた高峰家仏壇コーナー(梅原のパレット、高田博厚作の梅原の手、梅原作《アネモネ》で構成される)まで移設されていた。

以来、私の中での関心事は、現代アート半分、近代といったらいいのか、洋画といったらいいのか、現代アート以前もしくは今も並走して走る洋画への関心が急速に広がるようになった。

なかでも洲之内徹の『絵のなかの散歩』や『気まぐれ美術館』は松本竣介、海老原喜之助、千家元麿、前田寛治、鳥海青児、靉光、長谷川凛次郎、青木繁、岸田劉生、古賀春江、萬鉄五郎、安井曾太郎、林武、岡鹿之助、梅原龍三郎、長谷川利行等作家との邂逅や作品論がつづられ、今までこんなことも知らずに洋画をただ眺めていたのかと教えられることが多かった。

こんなエピソードが書かれてある。

「病床一夜」という前田寛治のサムホールを、南画廊の志水さんを経て青木画廊の青木さんから購入して(こんな交流があったんだ!)志水さんとたまたま連絡を取ったとき「絵好きの持つ絵ですよ」といわれる。続いて「絵好き、いい言葉だ。愛好家という便利な言葉があるが、どうもつまらなく高尚ぶっている感じで、言葉がネクタイを締めているみたい。さらにこれを週刊誌なんかが書くように、美術愛好家の層が広がったというふうに使うと、美術館で買った袋入りのカタログを持って地下鉄に乗っているOLなんかを思い出してしまう。」と言いたい放題。

厳しい眼差しは愛好家だけではなく、コレクターにはさらに辛辣。

「絵を買い込んでおいて値上がりを待とうという人たち、絵の値段のことなら、いい加減な画商よりも詳しい人たちのことである。」美術批評家に至ってはボロクソ。

「一つ二つの外国語を自由に使いこなすことができれば、絵のことはわからなくてもなれるのが美術批評家である。」身内には一番厳しい。

「画商に至っては、絵が好きでは画商になれないというくらいだ。」まるで洲之内版『悪魔の辞典』である。絵好きの洲之内の言葉は深い。鳥海青児の《うずら》に触れて

「どんな絵がいいかと訊かれて、一言で答えなければならないとしたら、私はこう答える。買えなければ盗んででも自分のものにしたくなるような絵なら、間違いなくいい絵である、と。」私は読みながら、少し恥ずかしくなってきた。少々の現代アートのコレクションで知られるようにはなったが、洲之内描く世界では絵描きも絵好きも命のやり取りをしているように思えた。今の私に命のやり取りをしている覚悟があるのかと言われれば、自信がない。明治からこれまで命のやり取りをしていると思える現代アート以前の作家と作品にもう少し敬意を払う必要があるのではないかと考えるようになった。

読んでいて嬉しいこともあった。

あるオークションのカタログで頭から離れない絵があって、現代アートに比べれば安い価格だったが、ほぼ評価額で落として今も診察室に横尾忠則と並べて飾ってある。肉厚のマチエールの《三道化》と題した朝井閑右衛門の作品である。その作家名は遠い記憶には残っているがろくに調べもしてなかったのに、洲之内徹は1章をあてて、その売れない時代と昭和40年代の人気作家ぶり(酒のつまみに使った蒲鉾の板に何枚も道化を描いて当時100万近くしたという)、天衣無縫さを描いている。こういう思いがけない出会い方はどこか初めて小学校の先生に褒められた出来の悪い生徒のように嬉しい。

さて、ここからが本題である。

今、私たち現代アートのコレクターは、日本の近代からの流れを汲む現代の洋画に見向きもしない。江戸期のアートについては、それこそ偏愛を語る人は限りないが、洋画について語る人を見たことはない。それでいて海外の現代アーティストの動向については、皆詳しかったりする。

しかし日本の洋画はそこまで等閑視されるべき存在なのだろうか。逆に言えば日本の洋画は、日本のアートシーンからいずれ姿を消し、現代アートだけが残るということがあるのだろうか?

私が戦後の洋画を高峰秀子や洲之内徹の筆を借りて知ったことは、そこには、時代の最良の人物たちが洋画家たちと気儘に交流し、ある種の文化共同体が形成されていたことである。

しかもその共同体の中心には洋画という存在があった。川端も谷崎も田村も皆、洋画を購入し互いに披露しあったら、それを画商を介して名を明かしながら自由に転売することで別の作品を購入している。洋画はそのときにはその作家の社会的価値の象徴として保有されていた。梅原をはじめとする洋画家たちは、その仕組みの中の中心人物であり、ある意味当時の文化の司祭者だったのだ。政治家がどこまでアートを理解していたのか分からないが、佐藤栄作は夫婦ともども、梅原とは深い交流があった。もっとも洋画を風呂敷包みでくるみ持参し、政治資金の代わりにするというような時代は行き過ぎだろうが、当時の政治家は、それなりに洋画の知識を持ち合わせたような気がする。とにかく洋画は文化の中心にいたのだ。それから40〜50年を経て、谷崎はかわらず大谷崎だし、川端はノーベル賞を受賞し、三島は世界中に翻訳され、私にはさらに安部公房も石川淳もいる。そして現在も『海辺のカフカ』の村上春樹が続く。しかも三島も安部も村上も言葉の壁を越えながらノーベル賞を予想されるだけの世界性があった。

しかし当時の文化の中心だった洋画は、言葉の壁がないにも関わらずどこに行ってしまったのか。敗戦直後の洋画の繁栄は単に、西洋画という戦勝国の欧米に近いところにいるというだけの、かりそめの繁栄だったのか。現在では洋画は世界のアートシーンのなかで行方不明のままである。

他の領域の人物たちは皆歴史に残るなか、その当代一流の才能の持ち主が交流する中心にいたはずの洋画家たちが、歴史から消えてしまうことがあるのだろうか。しかも洲之内徹が描く世界に生きている洋画家たちは命のやり取りをして作品を遺していったにも拘らずである。

私はいつも少数派に与しようと人生を生きてきた。私が現代アートをコレクションし始めた頃は、私にはまだ日本の現代アートは、少数派とみえた。今でも、アート人口の中では未だ少数派なのかもしれない。しかし情報の世界のなかでは、現代アートは十分に多数だ。特に外国でのアートフェア等を見れば、日本では洋画は消えてしまい現代アートしかないかのようである。

しかしそんなことが本当にあるのだろうか。日本の現代アートは、洋画をとうに超えているのか、あるいは現代アートは日本の近代を超えたのか、あるいは、全く別次元のものとして両者は相変わらず併存していくものなのだろうか?今や洋画は少数派であることは間違いないようだ。だとすれば私の流儀からしたら与するべき対象ではないか。

国立近代美術館の学芸員のHさんに「洋画から額縁をとっぱらって、高橋コレクションと並べて展示をしてみませんか」と提案したことがある。Hさんも興味を示してくれて、いずれどこかでそんな展示が行われるかもしれない。私は何も混乱を導こうとしているのではない。

アートに賭けた真正の思いは皆同じはずなのに、団体展に所属したばかりに生涯日の目を見ぬままに、幾つもの才能がチャンスを失っているのではないか。歴史のなかでは敗者は名も知れぬまま埋もれていく。洋画が名もなき敗者になってしまうのであれば、洲之内が描く命のやり取りは、哀切さが余計に身に沁みる。

写真や映画という媒体は新しいが故に、風通しがいい。風通しがいいがゆえに、例えば木村伊兵衛賞を取った作家は、コレクションしていても、ほぼずれることがない。私のなかで若い写真家としてコレクションを続けている志賀理江子も2008年に受賞している。こういう風通しの良さがいわゆる絵画の世界には少ないように思う。VOCAにせよ何にせよ、賞をもらったら安心できる賞はほとんどない。各賞が各々タコ壺的状況を反映しているために、何かの賞を取ったからと安心できるような普遍性のある賞が見当たらない。

それは、審査員の質というよりあまりに日本の絵画の世界がドメスティックになりすぎたせいだろう。だとすれば外国人審査員を招けばいいのだろうが、そうなるとますます洋画に未来はない。しかしそういう洋画から掘り起こすべきものは本当に何もないのだろうか。

「アートのなぞなぞ」と題したこの高橋コレクション展は「なぞらえ」「いないいないばあ」「おとなこども」と三つのキーワードをもとに、静岡県立美術館の収蔵作品と対比することでアートの垣根をとっぱらい、その無限さや快楽に浸ってもらおうとする試みである。額縁こそ取っ払ってはいないがなかなか面白い試みになるはずだ。

国宝だ。古代だ。中世だ。江戸だ。近代だ。洋画だ。日本画だ。現代アートだ。

そんな小さな領域に区分することは、後付けに過ぎない。今生きている私たちが、混ぜてしまえば、皆同じものである。アートとは時代を超えた人間の過剰さの美しき結晶なのだ。

がらがらぽん

何でもありでやっていかねば。

初出:「アートのなぞなぞ 高橋コレクション展」図録 (2017年、静岡県立美術館発行)

- 会場:

静岡県立美術館

- 会期:

2017年12月23日(土)-2018年2月28日(水)

- URL::