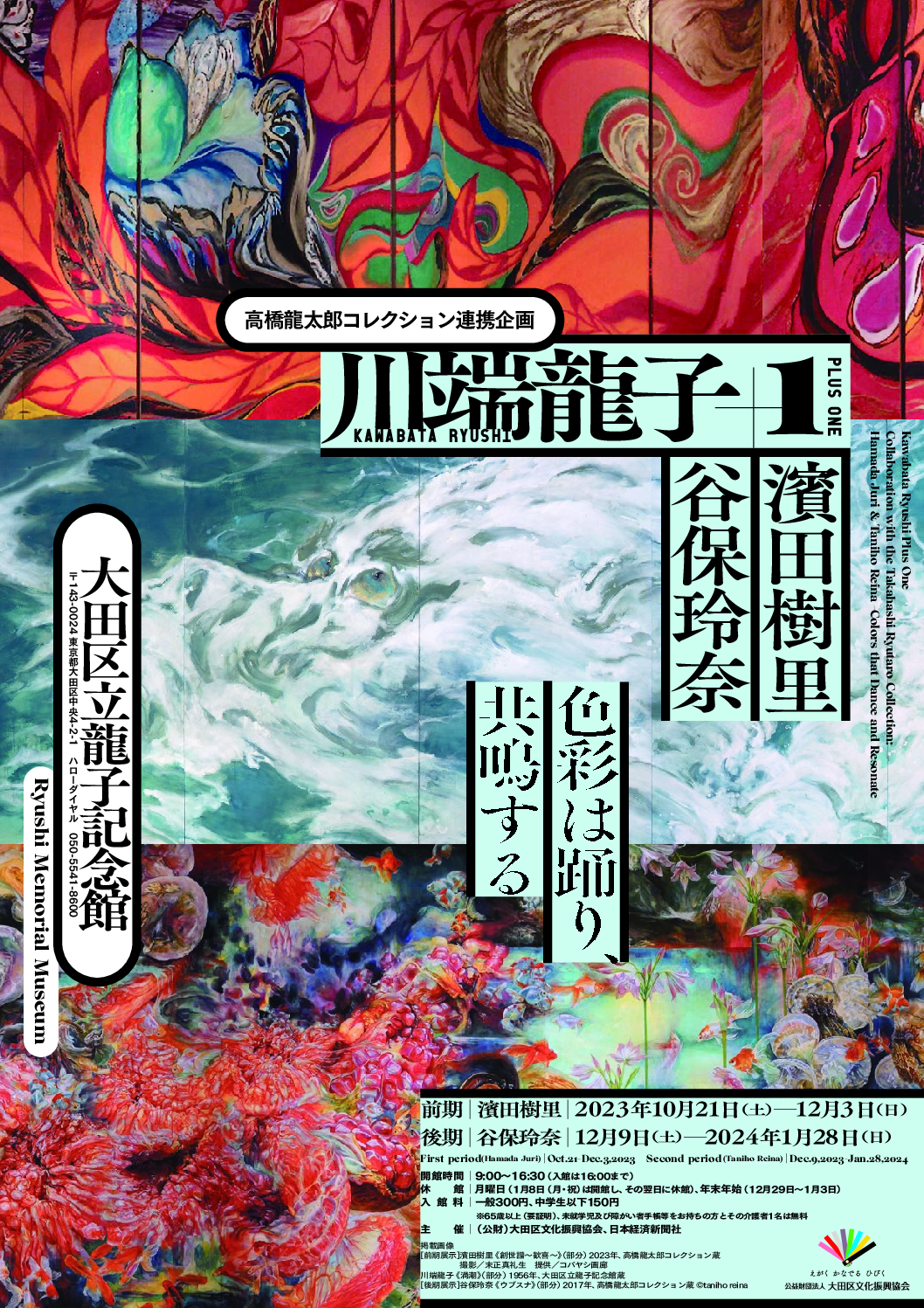

2021年の「川端龍子vs高橋龍太郎コレクション」に続き、比較的若手でコレクションの作品をまとめて展覧してみたい作家を一人ずつ選び川端龍子との共演にチャレンジしてもらう連携企画「川端龍子プラスワン」。現代のパワフルな日本画の作家として、前期に濱田樹里、後期に谷保玲奈を取り上げた。2人の作家に共通する、うねるような色彩の躍動感から「色彩は踊り、共鳴する」というタイトルを付けた。

パノラミックでスケールの大きな作品が特徴の濱田樹里は、全長16.8メートルにも及ぶ《碧の地の森から》、近作の《創生譜》で「会場芸術」を提唱した川端龍子とのダイナミックな響き合いを創出。龍子記念館の空間を活かした展示となった。

有機的なモチーフを緻密で繊細、かつ壮大に描き観る人を圧倒する谷保玲奈は、代表作《共鳴/蒐荷》《ウブスナ》とともにこの展示のための新作《アネモネの狭間》、ドローイング、映像など日本画表現の鮮烈な展開で龍子と競演。また会期中に別棟の龍子のアトリエで滞在制作を行い、龍子記念館の新たな魅力を発掘してみせた。

ネガティブ・ケイパビリティとしての日本画

高橋龍太郎

ポジティブ・ケイパビリティという言葉がある。問題が生じたときに的確に迅速に対処する能力と言ったらいいだろうか。わからないことをわかるようにできるだけ素早く対処する今風の能力ということになる。一方で最近話題になっているのが、ネガティブ・ケイパビリティという言葉である。わからないことをわかるようにするのにできるだけ時間をかける能力ということになる。いいかえれば、性急に答えを求めずに、不確実さや懐疑のなかにいることに耐える能力と言ったらいいだろうか。

私にとっては、「日本画」という領域は、ネガティブ・ケイパビリティと呼ぶしかないような領域に思える。1000年来のままに旧来の手法を墨守し、いわゆる現代アートとは一線を画し続けている。それでも日本画は昭和天皇の崩御とともにその役割を終えた芸術運動と、一部で言われるようにはとても思えなかった。そんなネガティブな状況のなかで見にいくこともなかった日本画の展覧会で、久しぶりに衝撃を受けたのは2005年の濱田樹里の『焰(ほむら)にたつ華』だった。横17mの巨大さにも驚いたが、何よりもその極彩色に圧倒された。日本画といえば陰鬱な色調をイメージしがちだった自分にとっては全く新しい発見だった。

すっかり濱田の日本画の虜になった私を、更に追いうちをかけるように驚かせたのは2017年の谷保玲奈の『ウブスナ』だった。そこには、凄まじいまでに色彩の渦と、見事な造形があふれていた。一人だったら偶然かもしれない、しかし二人も続けて現れるとなると日本画の持っている根源的な能力が開花しはじめているのではと、思うしかなかった。私の日本画をめぐるネガティブ・ケイパビリティはこうして私のコレクションを充実させる能力として開花しそうな気配までしてきた。

この異常なまでの二人の色彩感覚は、旧来の日本画家にはないものだ。二人が幼少期日本に育っていないことに起因するのではと考えるのが自然だ。

濱田樹里はインドネシアに生まれ8年間を過ごしているし、谷保玲奈も6才から7年間を、ドミニカとボリビアで過ごしている。二人は南アジアや南米の自然の光や色彩が作品に反映していることを自認している。その意味では、川端龍子の南洋体験との対比が興味深いものになること請け負いである。二人は川端龍子の提唱する「会場芸術」としての力量を十二分に発揮している。堂本尚郎は日本画家から洋画家に転向して抽象作家になったが、願わくば、いつか二人のうちの一人でも、日本画家のまま、純粋抽象へ踏み込んでもらえないだろうか。二人の類まれなる色彩感覚と造形能力をもってしたら、それは近いうちに実現しそうな気もするのだが。それを日本画と呼ぶかは新たな議論を呼ぼうが、今の日本アート界の閉塞状態を打破するにはそれ位の革命が必要なのだと思う。

初出:「高橋龍太郎コレクション連携企画 川端龍子プラスワン 濱田樹里・谷保玲奈−色彩は踊り、共鳴する」展覧会公式図録(2023年、公益財団法人大田区文化振興協会発行)

- 会場:

大田区立龍子記念館

- 会期:

(前期)2023年10月21日 – 2023年12月3日

(後期)2023年12月9日 – 2024年1月28日- ウェブサイト: