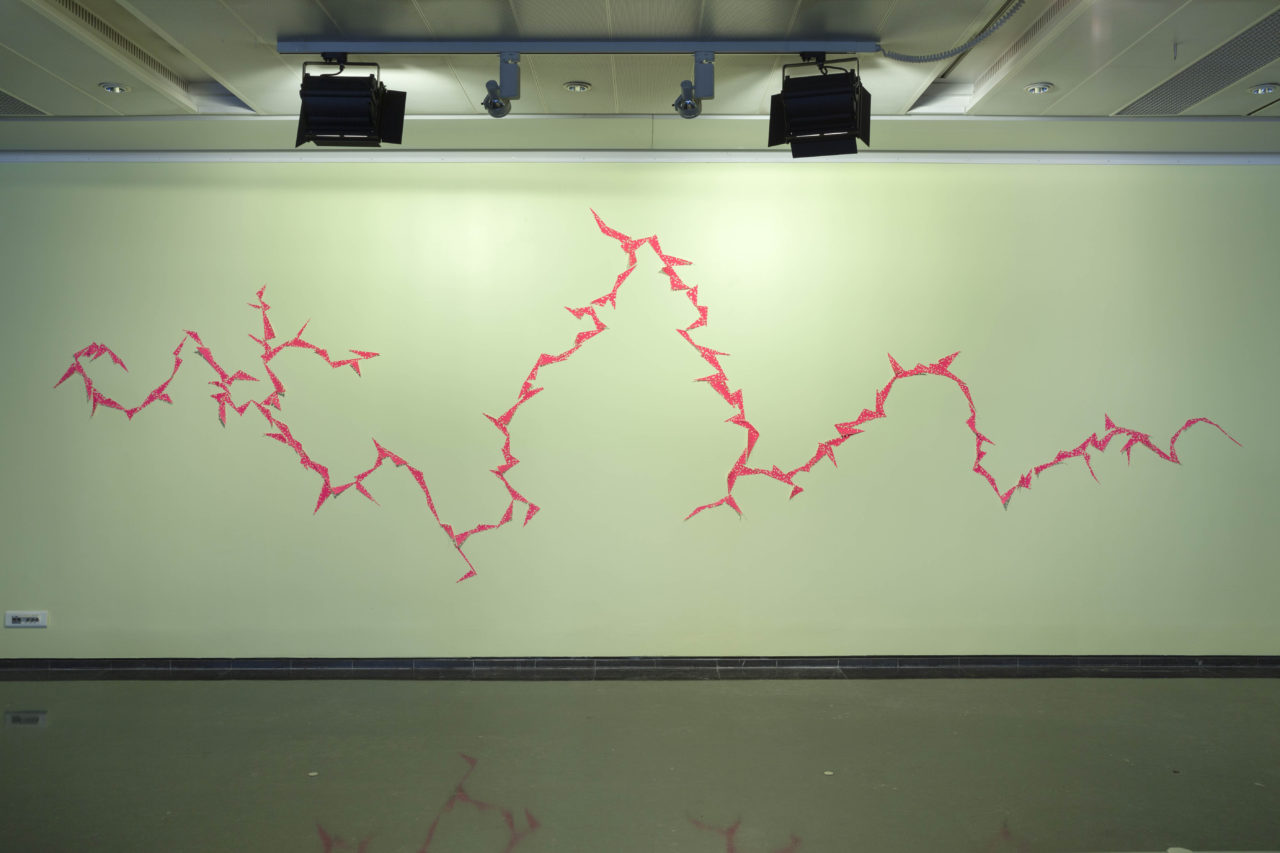

ヨーロッパにおける初コレクション展。パリ日本文化会館館長(当時)の竹内佐和子氏により「内なる宇宙」のタイトルが付けられ、竹内氏と高橋龍太郎コレクションとの共同キュレーションで開催、23作家による40点を出品。多様な表現のペインティング、ドローイング、写真作品に加え、宮永愛子の静謐なインスタレーション、村山留里子のカラフルな手仕事のファブリックと名和晃平のモノクロームで硬質なダイレクション・ペインティングとの対比、塩保朋子の壁一面に広がる繊細かつダイナミックな作品などが印象的な展示となった。

「小さきものほど大きく照らす」という高橋のエッセイがカタログに掲載され、ひとりの内なる創造性が無限の宇宙をも凌駕し得る象徴として、鈴木ヒラクの作品がメインビジュアルに使用された。

小さきものほど大きく照らす

高橋龍太郎

認知神経科学のロングセラー『脳の中の幽霊』(Phantoms in the Brain)の作者ラマチャンドランが美と脳の仕組みを論じた近著『脳の中の天使』(The Tell-Tale Brain : A Neuroscientist’s Quest for What Makes Us Human by V.S. Ramachandran, 2011 )で、作者は脳科学から見た9つの美の普遍的法則を挙げている。

1.グループ化 2.ピークシフト 3.コントラスト 4.単離 5.いないいないばあ 6.偶然の一致を嫌う 7.秩序性 8.対称性 9.メタファー

ピークシフトとは、似顔絵を想像すると分かりやすいが、慢然と描かれた人の顔より、その特徴(例えば大きな鼻、濃い眉など)が強調された顔の方が、より本物らくしなること。単離とはピークシフトとは逆に、強調するもの以外のトーンを落とすこと。いないいないばあとは、ヌードよりも薄物を羽織った女性の方が魅力的に見えるように、わざと見えにくくすること。

人が自然のなかから何故美を見出したのか。人類が生きていく進化の上で、必要な脳の働きを純粋化したものが美だったのだという彼の標準化には傾聴すべき指摘が多い。(確かに人生を成功させる9つの法則というベストセラーにもそのままなりそうだ。)

ここには、秩序と対称性を重んじる西洋の均衡美が見事に公式化されている。

一方で1938年に鈴木大拙によって著されたZen Buddhism and Influence on Japanese Culture(『禅と日本文化』として1940年日本語訳出)にも、日本美術をめぐる興味深い文章がある。

──非均衡性・非相称性・「一角」性・貧乏性・単純性・さび・わび・孤絶性・その他、日本の芸術及び文化の著しい特性となる同種の観念は、みなすべて「多即一、一即多」という禅の心理の中心から認識するところに発する──

「一角」性とは、南宋の馬遠に始まる自然の一角を小さく描き画面に大きな余白を残すなど、できるだけ少ない描線で物の形を表す様式のこと。

貧乏性とは、社会から離れて富、力、名を省みず、最高の価値を持つものの存在を感じること。これはわびの本質ともいえる。前衛書道家井上有一には100以上の貧一字の書がある。さびとは不完全の美に古色や無骨さが伴ったもの。孤絶性とは、色々と変わり行く華やかな眺めの真中に、ただ独り残されている事。単純性とは、人工的な環境にありながら、そこから離れて自然の鼓動を感じようとすること。

わけても大拙は、日本芸術の非相称性(アシンメトリー)、非均衡性を強調する。

──それらは明らかに短所や欠陥であるにも関わらず、そうは感じられない。事実、この不完全そのものが完全の形となる。いうまでもなく、美とは必ずしも形の完全を指していうのではない。この不完全どころか醜いというべき形のなかに、美を体現することが日本の美術家の得意の妙技の一つである──

ラマチャンドランと大拙の美に対する考え方の差は時代と文化の背景があるにせよ好対象だが、この日本人の非相称性好きは、極立っている。例えば、茶の湯の席で歪んだ茶碗を愛でたり、面白みに欠けると美しく完成された茶碗を数奇者がわざわざ割ったりする。

そこには「絶対的な」「完全な」自然に対して「人間は不完全である」との思いが反映されている。「完全な」自然に対立するように完全さを目指す西欧的美とは異なり、むしろ自分たち人間の限界を「不完全」な美として表すこと、これこそが大拙の強調する日本の美ということになる。

この2つの文化圏の差は固定的なものだろうか。果たして日本の現代アートの世界にはもはやこのような差はないにひとしいのだろうか。

今回の出品作品についてフランス側から寄せられた問いに答える形で考察して行きたいと思う。

「宇宙や地球外生物のイメージは日本の神話や信仰へのリファランスか」との問いがある。塩保や鴻池の作品には明確に宇宙的イメージが伺える。しかし塩保の場合には、神話的要素は少ない。彼女の以前からの作品は、大きな合成紙に小さな穴をうがち様々な文様を描きこんだものだった。それに照明をあてると巨大な影の宇宙が浮かび上がる。今回の作品も合わせて彼女の宇宙はどこか淋しげで孤独だ。それは大宇宙のなかでぽつんと浮かぶ地球いや銀河系宇宙の孤独のようにも思える。勿論大拙いうところの「孤絶性」がここには存在する。

何より忘れてならないのが彼女の作品の持っているフラクタル構造である。大拙が言うところの「一即多、多即一」(一のなかに無限が含まれ、無限のなかに一が含まれる)とも通じるこのフラクタルなイメージがこの作品をダイナミックなものにしている。鬼頭健吾の作品もフラクタル構造である。「一即多」といえば鴻池の「狼玉」もこのシンボル化したものと言ってもいいだろう。彼女の中に、日本の古来から見られる山犬信仰を背景に見ることは容易だ。

地球外生物とは加藤の作品のことと思われるが、私には胎児のイメージのように見える。胎児のような幼形のまま成熟することをネオテニーというが、この加藤が描く作品は胎児のまま成熟してしまった人類の戸惑いを表している。そこに不気味さと頼りなさがともに存在することで私たちは自分たちの本来の姿をそこに見ることになる。私たちは不完全なまま、しかも力だけはつけてきて、しだいに不気味なものになりつつあると。

「ひきこもり」についての問いもあった。「ひきこもり」という社会的成熟を拒否する行為は、社会が成熟すればするほど個人の成熟が遅くなるという逆説的状況によって生まれる。日本ではその状況を先取りしているだけで、マンガやアニメ、ゲーム等のサブカルチャーにうつつをぬかし、パソコン画面とだけ対話をする新人類は、世界的に増加するだろう。私はアートの世界まで及ぶその影響を第1回目の高橋コレクション展を「ネオテニー・ジャパン」と名付けることで表現したが、アートそのものが子供の遊びから始まるネオテニー的なものを考えれば、私にはひきこもりをことさら問題にするべきものには思えない。中世にあらわれた世俗を捨て、禅の修業をした人々も、今の言葉でいえば「ひきこもり」ではないだろうか。人はあるときはひきこもり、あるときは外に出るが、アートの多くのものはこのひきこもりの時期に生まれてきたのではないだろうか。

蜷川の散っていく桜、畠山の車窓の水滴、宮永の昇華するナフタリン、志賀の浜辺の車輪の跡、鈴木のリフレクターによる光の反射。今回の若い作家達に見られる一瞬の美へのこだわり。一瞬のうちに消えていく脆く儚いものをことさらに作品化する。そこには大拙のいうわび、さび、非均衡性、孤絶性、不完全なものへの愛を見出すことは容易だ。私達のなかには、満開の桜や盛りの紅葉が散っていくところ、あるいは散ってしまった跡に魅かれる嗜好があるように思われる。それをあえて一言でいうと私達は時代をこえて太陽よりも月を愛する国民だったと言っていいだろう。現代アートの世界でも大拙の言う日本芸術の特色は伝わってきている。不在の感覚こそ日本の美術的想像力なのだ。

最後に私のコレクションの選択に触れておこう。作品の選択の基準はという、永遠にコレクターを悩ます問いがある。私は困って「直感」だと繰返しているが、そこにフッサールの言う「本質直感」のような哲学的意味を見出しているわけではない。しかし作品を前にするとき、私はできるだけ自分を小さくして見るようにしている。勿論小さくとは、自分の持っている価値観、身分、自分にまとわりつく多くのものを無に近づけるということだが、そうするといくつかの作品はどんどん自分のなかで大きくなって、作品が自分をとりこむような同一化する体験を味わうことになる。それは自分をできるだけ小さくすることでしか生まれないので、私はそれを「小さきものほど、大きく照らす」と自分の言葉としてまとめているのだが、大拙の「一即多、多即一」はそれに非常に近い感覚なのではないかと考えている。大拙が「禅は無道徳であっても、無芸術ではありえない」と禅と芸術の相関について、繰返し説くのも芸術は禅そのものであることを理解させようとしたからだろう。だとするなら私のコレクションとは私の死ぬまで続く禅の修業ということになる。

初出:パリ日本文化会館発行展覧会カタログ”COSMOS\INTIME −LA COLLECTION TAKAHASHI” 掲載

フランス語訳エッセイの原文として執筆された。

Catalogue ”COSMOS\INTIME −LA COLLECTION TAKAHASHI” ©︎MCJP 2015

- 会期:

2015年10月7日(水)ー2016年1月23日(土)

- 会場:

パリ日本文化会館 展示ホール

- URL: